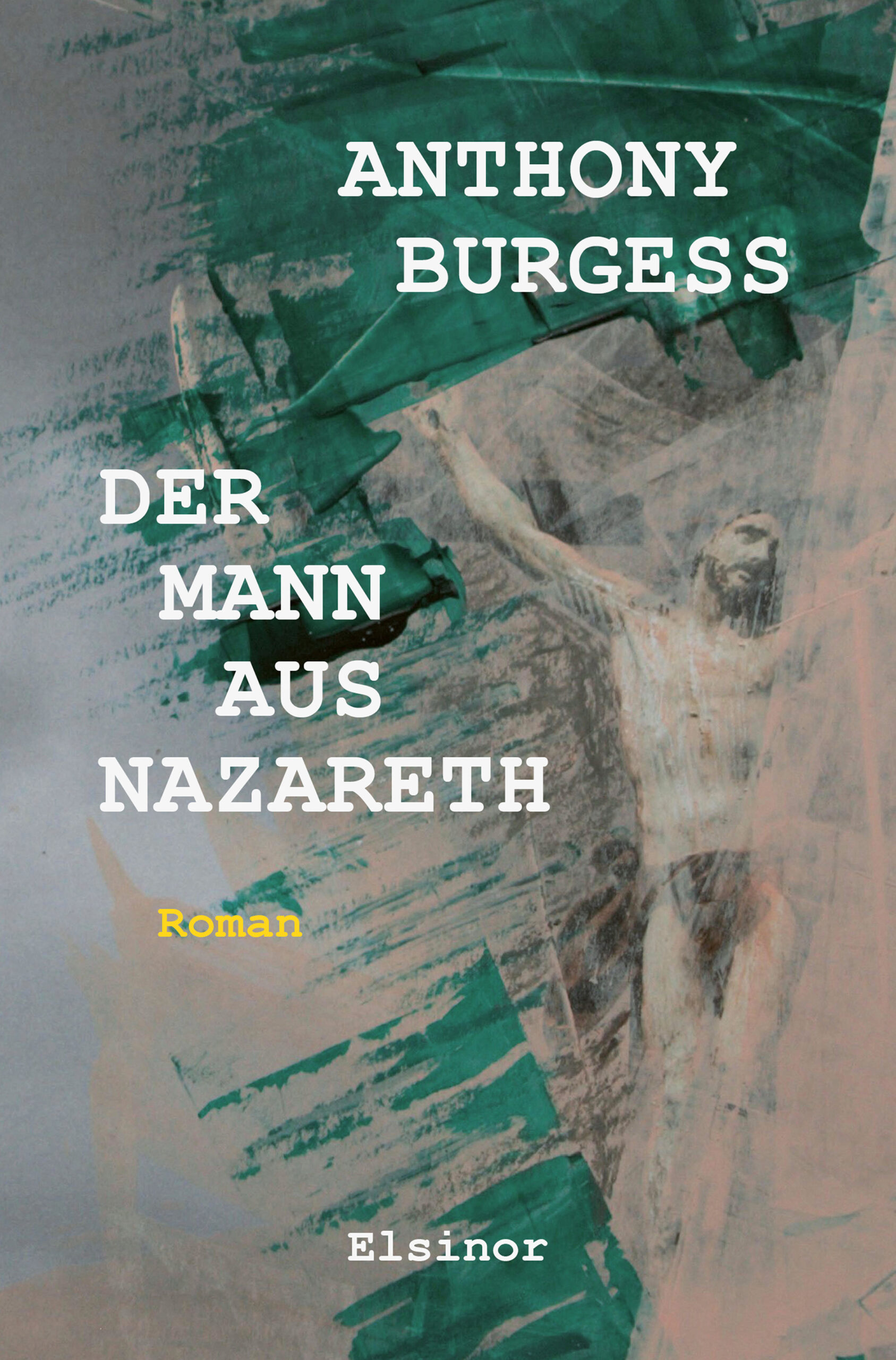

»Der Mann aus Nazareth« von Anthony Burgess

„Der Wanderprediger Jesus von Nazareth, der seine Lehren etwa ab dem Jahr 28 in Galiläa und Judäa verkündete und rund drei Jahre später vom römischen Präfekten Pontius Pilatus zum Tod am Kreuz verurteilt wurde, nie ein politisches oder geistliches Amt innehatte und dennoch eine der wirkmächtigsten Gestalten der Geschichte wurde, fasziniert die Menschen bis auf den heutigen Tag. “ (Pressetext)

Eine lange Geschichte

»Der Mann aus Nazareth« von Anthony Burgess hat eine lange Geschichte.

1977, in der Zeit als es noch TV-Megaereignisse gab, wurde die TV Miniserie Serie »Der Mann aus Nazareth« (Originaltitel: Gesù di Nazareth) zunächst in Italien in fünf Teilen während der Passionszeit mit überwältigendem Erfolg und päpstlichem Applaus ausgestrahlt.

Mit hohen Zuschauerzahlen und überwiegend positiven Kritiken lief die Serie auch in Großbritannien und den USA. 40% der Zuschauer:innen schauten die Verfilmung 1978 im ZDF. Das Drehbuch hatte kein anderer als Anthony Burgess geschrieben, der spätestens 1971 durch Stanley Kubricks Verfilmung seines Romans Clockwork Orange weltberühmt geworden war.

1979 erschien The Man from Nazareth dann als Roman in dem renommierten US-amerikanischer Verlag McGraw-Hill. Man kann vermuten, dass der Megaerfolg der TV-Serie, den Ausschlag für die Veröffentlichung des Romans gegeben hat, den Burgess schon Jahre vorher in Vorbereitung auf das Drehbuch skizziert hatte.

Jetzt bringt der Elsinor Verlag das Buch in der gelungenen deutschen Erstübersetzung von Ludger Tolksdorf heraus.

Der erfundene Erzähler

Anders als der Film wird der Roman aus der Perspektive des fiktiven jüdischen Erzählers Asor geschildert. Er wird gleich zu Anfang als professioneller Geschichtenerzähler aus dem 1. Jahrhundert etabliert, der über die Ereignisse um Jesus von Nazareth mit einer Mischung aus Distanz und persönlicher Färbung berichtet. Burgess wählt damit einen bewusst unverbindlichen Standpunkt: Asor gibt wieder, was er manchmal gesehen, oft nur gehört hat. Damit schafft Burgess eine Erzählstimme, die sich selbst als unsicher und nicht allwissend präsentiert. Da dieser Erzähler die Ereignisse aus der Ich-Perspektive schildert, wird dem Leser bewusst, dass die Darstellung subjektiv gefärbt ist. Asors Wahrnehmungen, Erinnerungen und Bewertungen sind zwangsläufig begrenzt und potenziell fehleranfällig.

Gleichzeitig macht Burgess schon im ersten Kapitel klar, dass dieser Asor sich auskennt, in dem er ihn genauestens in aller Drastik und dennoch in einer distanziert sachlichen Sprache erklären lässt, mit welcher Grausamkeit unter der römischen Besatzung Hinrichtungen am Kreuz stattfanden.

Historie

Damit ist gleich zu Anfang ein Ton gesetzt, dem ich als Leser gern gefolgt bin. Denn diese erzählerische Konstruktion erlaubt es Burgess, die bekannten Bibelgeschichten mit kritischer Reflexion darzustellen, sie auszuschmücken und mit Leben zu füllen. Dabei legt Burgess großen Wert auf die Darstellung des politischen und gesellschaftlichen Kontextes im Palästina des 1. Jahrhunderts. Die römische Besatzung, die Rolle der jüdischen Priesterschaft, der zum Teil blinde Aktivismus der Zeloten und die sozialen Spannungen werden ausführlich thematisiert. Figuren wie Herodes der Große, Herodes Antipas und dessen spätere Frau Herodias, die in der Bibel eher als scherenschnitthafte Antagonisten dargestellt sind, gewinnen überraschende Tiefe.

Humor

Mit angenehmer Leichtigkeit gibt Asor Geschichten weiter, die er anscheinend nur vom Hörensagen kennt, wenn es heißt »Das Ereignis bei dem Zacharias die Sprache verlor, soll sich am zehnten des Monats Tischri zugetragen haben …« Burgess betont die Menschlichkeit und leichte Komik der Szene. Und er schmückt diese fest in der Bibel verankerten Mysterien humorvoll mit einem Augenzwinkern aus. Denn ausgerechnet an dem Tag, an dem der betagte und etwas eitle Zacharias sich »zum Stolze seiner Frau« anschickt, das Amt des Hohepriesters zu versehen, erscheint ihm der Erzengel Gabriel, um ihm die Geburt seines Sohnes Johannes anzukündigen. Wie im biblischen Vorbild reagiert Zacharias angesichts seines und Elisabeths Alters mit Zweifel auf die Verheißung. Der Engel ist beleidigt, dass man ihm nicht glaubt und raubt dem Skeptiker die Sprache. Eine humorvolle und doch tiefgründige Skizze über Zweifel und Glaube.

Ernst

Sehr ernst und intensiv empfand ich die Schilderung der Versuchung Jesu in der Wüste. Zwar taucht der Teufel sehr lebendig in unterschiedlichen Gestalten auf., die Darstellung Asors geht aber über die reine äußere Begegnung mit dem Teufel hinaus. Sie erscheinen eher ganz menschlich, als durch die Entbehrungen und Dehydrierung verursachte Halluzinationen, die Jesus als echte, persönliche Prüfungen an seinem Glauben und seiner Mission wahrnimmt. Hier wird der innere Kampf Jesu mit seinen Zweifeln, Ängsten und Verlockungen erlebbar. Da ringt ein Mensch ernsthaft mit der Aufgabe, die er sich gestellt hat oder zu der er sich berufen fühlt.

Dichtung und Wahrheit – und Dichtung

In vielen Punkten schmückt Burgess die biblischen Geschichten nicht nur aus, sondern weicht entschieden davon ab. So wird die Hochzeit zu Kana zu Jesu eigener Hochzeit uminterpretiert. Aber auch hier wieder mit ironischem Humor, wenn etwas seine beschwipste Mutter ihn bittet, Wasser in Wein zu verwandeln und ihm das mit einem psychologischen Kaisers-Neue-Kleider-Trick auch gelingt.

Manche Figuren werden der biblischen Erzählung hinzuerfunden oder machen, wie etwa Salome, überraschende Entwicklungen, die man nicht aus der Bibel kennt. Sie muss ein Saulus-Paulus ähnliches Erlebnis gehabt haben. Eine, wie ich finde, großartige literarische Idee, aber leider nicht wirklich ausgeführt. Hier fehlt psychologischen Tiefe. Wie ist es zu diesem Sinneswandel bei Salome gekommen? Eigentlich ein Stoff für eine eigenständige Coming-of-Age-Story.

Das Innenleben der Figuren

Der einzige Punkt, den ich an dem Buch kritisieren würde. Ich erwarte in der Geschichte nicht unbedingt tiefsinnige theologischen oder spirituellen Überlegungen, aber ich will die Motivation der Menschen verstehen, ihre Ängste, ihre Zweifel, ihren Mut. Gerade in der zweiten Hälfte des Buches fehlt mir manchmal das Fleisch an den Figuren. Viele Dialoge sind eher Infodrop als lebendige Kommunikation. Nicht nur Jesu selbst, die Jünger oder Maria Magdalena müssen herausfordernde, schwere Entscheidungen treffen, machen gefährliche und unglaublich intensive Erfahrungen. Viele geben ihr gewohntes Leben von einem Tag auf den anderen auf, um sich einem Wanderprediger anzuschließen. Die Darstellung der inneren Motivation für derartig schwerwiegende Entschlüsse, der unabdingbaren Selbstzweifel, der Kämpfe mit sich selbst, kommen mir manchmal zu kurz. Die Empathie für des Innenleben einiger Figuren geht mit der durchgehenden Leichtigkeit und Unbekümmertheit der Sprache unter. Da hat Burgess es seinem Erzähler Azor etwas an Einfühlung und sprachlicher Wucht fehlen lassen.

Fazit

Ein gelungenes literarisches Experiment. Auch 45 Jahre nach seiner Erstveröffentlichung eine absolute Leseempfehlung, ob bibelfest oder nicht.

Ich danke dem ElsinorVerlag/re-book für die Bereitstellung des Rezensionsexemplars.

„Der Mann aus Nazareth“ von Anthony Burgess

Roman

- Deutsche Erstausgabe

- ET: 26 August 2025

- übersetzt von Ludger Tolksdorf,

No Comments